此前,国家税务总局发布的《2025年第17号公告》,重点强化了企业所得税预缴申报管理,尤其加强了对代理出口环节的监管。

公告第七条规定——凡以代理形式出口货物,必须同步申报实际委托出口方的主体信息和出口金额。如企业未如实报送,将按自营方式处理,由申报企业就该笔出口金额承担企业所得税申报与缴纳义务。

多地税局开始严查“买单出口”

虽然该规定正式执行时间是2025年10月1日,但各地海关和税务部门已经开始提前行动,买单出口正被重点清理,不少相关企业接连收到处罚。

深圳税局集中曝光

7月深圳税局集中曝光了多起“骗取出口退税”案件,涉案金额从几十万元到百余万元不等,涉事组织均被处以1倍罚款。通报显示,这些企业均通过虚构出口业务等手段,违规申领国家出口退税款。

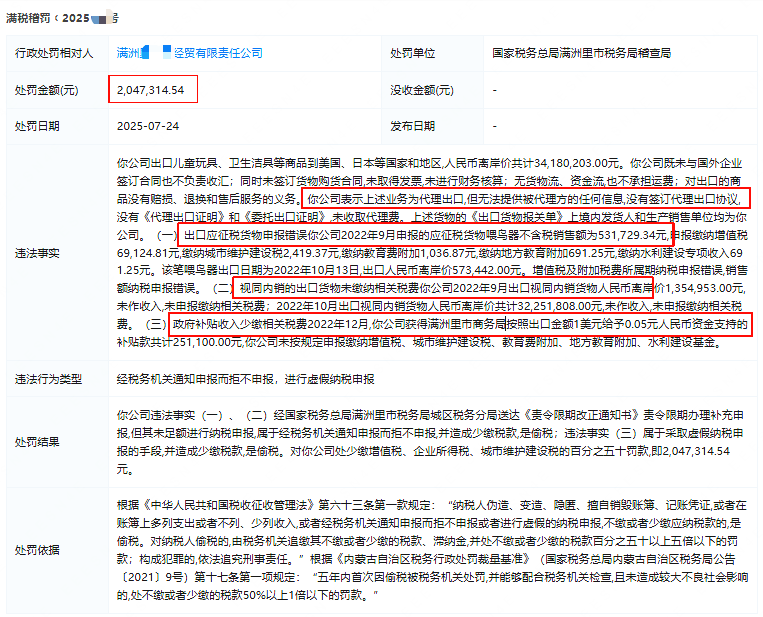

内蒙古税局开出百万罚金

内蒙古满洲里税局公布,某企业向美日出口玩具、日用品时,因未能提供真实的购销合同、运输单据和结汇凭证,却虚构出口业务、违规退税,并套取财政补贴。最终涉案出口额超3.4亿元,被补税3251万元,罚款204万元。

无论涉案金额是数十万元还是数亿元,被击中的都是同一条灰色链路——买单出口。监管信号已然明确:稽查不再设金额门槛,模式本身就是“高危区”。

值得注意的是,此次行动并非突发。早在 6 月,江苏徐州就开出今年已知涉案金额最高的同类罚单——某物流公司因利用“买单出口”虚假申报出口退税,被徐州市税务局第一稽查局处以429.65万元的罚款。

由此可见,针对此类模式的监管态势早已形成,近期不过是进入了集中落地和处罚的阶段。

出口免税限时36个月

地方执法的“第一枪”打响后,全国层面的法规收紧也在同步跟进。

8月11日,税务总局发布《中华人民共和国增值税法实施条例(征求意见稿)》公开征求意见,将出口退(免)税的办理时限与责任主体直接写进法规——买单出口的灰色缓冲期或将被进一步压缩。

其中三条内容与跨境卖家高度相关:

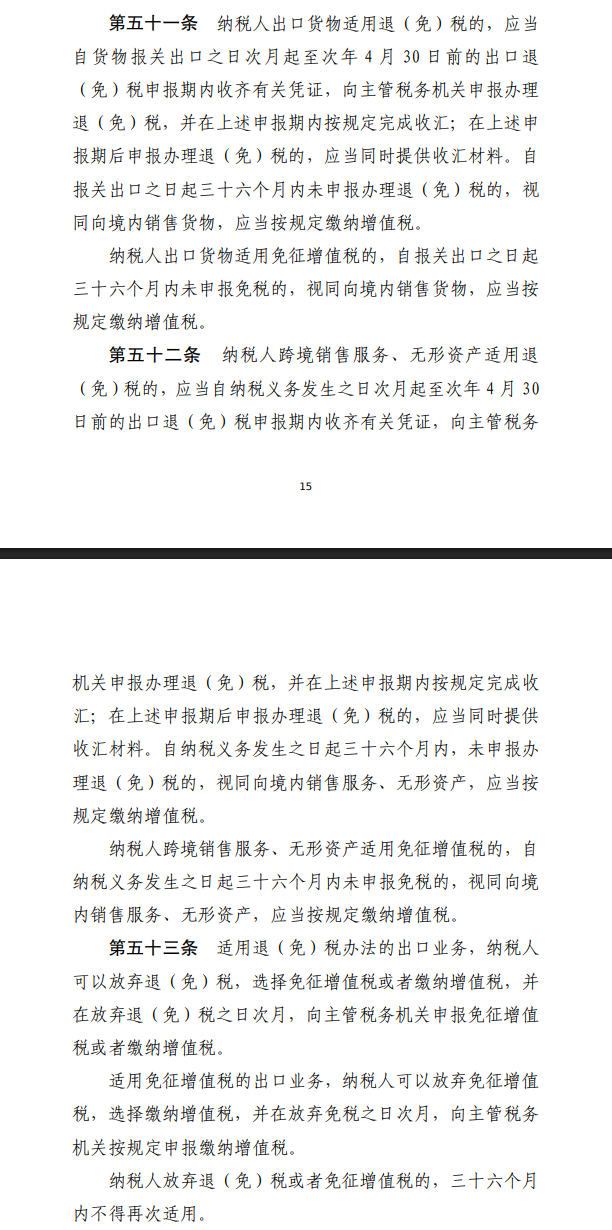

1、出口货物免税时效

纳税人出口货物适用免征增值税的,自报关出口之日起 36 个月内未申报免税的,将被视同向境内销售货物,应按规定缴纳增值税(第五十一条)。

2、跨境销售服务/无形资产

同样适用免税的服务或无形资产,自纳税义务发生之日起 36 个月内未申报免税的,也将被视同向境内销售,应缴纳增值税(第五十二条)。

3、委托出口责任划分

以委托方式出口货物,需按规定办理手续,由委托方退(免)税或免征增值税;未办理的,由境内发货人承担退(免)税或缴纳增值税的责任(第五十条)。

简单来说,出口货物或跨境服务要享受免税优惠,必须在36个月内完成申报,逾期未申报的需按境内销售补缴增值税;而委托他人出口的,若未按规定办理手续,税务部门将直接认定由境内发货人承担退(免)税或缴税责任。

业内人士指出,“未申报”和“手续不全”已成为补税高危触发点,这会显著推高买单出口、不合规委托出口等模式的合规成本。卖家需尽快梳理进项票、合同、报关单等全链路凭证,避免新规落地后遭遇追缴。

不过需要注意的是,该文件目前仍处于征求意见阶段,最终的实施时间和具体细则尚未完全明朗,但其释放出的监管信号已十分清晰:跨境卖家的免税申报规范和操作合规性,将面临更为严格的监管要求。